防犯対策

- 寺・神社

- 文化財保護

- 目的別防犯対策

- 設置場所別防犯対策

大切なご神体や仏像の盗難対策

寺・神社が犯罪に遭いやすい理由

大切なご神体や仏像、文化財・建造物などの焼失。

たとえ新たに再建しても歳月を経た風格と歴史は取り戻すことができません。

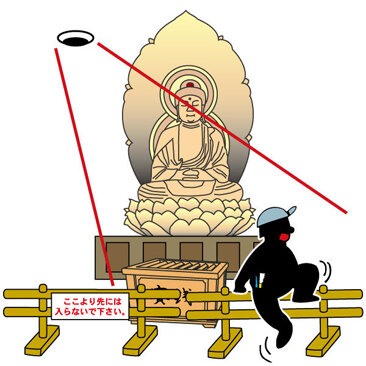

犯人にとって最も重要なことは人目に付かず確実に逃げられること。

寺や神社は犯行しやすい環境であることを認識し、少しでも対策することが重要です。

- 誰にでも開放されている場合が多いため、いつでも下見や犯行を行うことができる。

- 敷地が広大で樹木に囲まれており、高い塀などで外部からの見通しが悪い。

- 夜間は暗がりがあり、隠れたり犯行を行うのに適している。

- 誰にでも開放されているため、たまたま誰かに出くわしても参拝者を装い逃げることが可能。

- 大切な仏像や宝物、賽銭などが手に届くところに置いてあり、周囲に人目がない時間帯が多い。

- 無住の寺社も多く、異常が発見されにくい。

◆寺・神社に多い犯罪

- 仏像・宝物盗難

- 仏像へのいたずら

- 賽銭泥棒

- 放火(絵馬・納札所、建物裏など)

- 建物壁などへのいたずら書きや破壊

- 住居スペースへの窃盗

- 墓の線香立てなど金属物の盗難

- 狛犬などの盗難・破壊・いたずら

なぜ仏像が狙われるのか?

私たちは「有名な寺の重要指定文化財」=高額で価値がある、と思いがちですが、泥棒の考えは違います。

誰もが知っているような有名な文化財は「これは盗品だ」と足がつきやすいため、

「侵入し易い寺の、あまり知られていない仏像」が狙われやすいのです。

被害の大半は文化財の指定を受けていないものが多く、

盗みやすく、売りさばきやすいことが原因と思われます。

近年では、金属類の価格高騰から神社の手水舎にある銅・真ちゅう製の龍の窃盗被害が相次いでいます。

たとえ指定外の仏像であっても、信者や地域の人々にとっては大切な心のよりどころであり、

長い歴史を持つ貴重な文化財は、国民の財産です。

すり替え工作

普段は無人だったり、施錠されていないなどの寺が狙われるケースが多く、

金色の木製の仏像とすり替えられるなど、犯人が発覚を遅らせようと工作した形跡がある事例もあります。

- 「色や削り方がおかしい」と気づいた。

- 置かれてあった像の台座とほこりの跡の大きさが一致しないことなどから、すり替えられたとわかった。

- 普段は扉の中にしまわれており、「いつも姿を見るものではないから誰も覚えていない。本家の寺にも記録がない」為、発覚が遅れた。

無住寺が多く、ほぼ半数が盗難被害に気づくまでに3日以上、最長は約2ヶ月も経過していたこともあり、

近年では、盗まれた仏像がヤフオクに出品され、幸運にも寺に戻ってきた事例もあります。

ある犯人は個人の収集家のための窃盗を繰り返していましたが、

日中の拝観者を装いのこぎりで格子を切断するなどの手口は巧妙で、見つけられませんでした。

盗品だと知らずに購入する例はあり、海外で価値が出る物も多く、約9割が海外へ流出とも言われています。

被害に遭った時の精神的ショックもさながら、万が一に発見できた場合も、仲介者にお金を払って買い戻したり、

修復に高額なコストがかかるなど、ダメージは甚大です。

「泥棒に狙われている」という危機感を持ち、しっかりと対策をしましょう。

仏像を守るためにどうするのか

- 破壊工作に強い錠前を2個以上付ける

- 写真を撮り、記録する(万が一の盗難時、すぐに手配できる)

- 日常の防犯パトロールを実施し「防犯意識が高い地域である」ことをPRする

- 異常が発生した時の連絡網を作成する

敷地内への侵入を検知する「侵入検知システム」や

人が入った時に自動的にライトを付ける「人感ライト」、

暗闇でも鮮明な画像で録画できる「防犯カメラ」、

放火時の炎を検知する「炎センサー」など

防犯システムを設置すると効果があります。

私たちセキュリティハウスにできること

文化財の持ち去りを防ぐ

人間のわずかな動きを検知する人感センサーを、本堂や収蔵庫の内部に取り付ければ、

侵入者を瞬時に検知して警報ベルで威嚇するとともに、住職や僧にサイレンやフラッシュライトで報知します。

住職が外出していても、あらかじめ登録しておけば携帯電話に自動通報します。

また、本堂の柱や壁、天井に防犯機器設置の施工ができない場合は、貼り付けタイプのリミットセンサーがお勧めです。

リミットセンサーを仏像に貼り付け、泥棒が仏像を持ち去るために剥がしたり切断した瞬間に異常を検知します。

防犯カメラと連動させれば、現場の状況をすぐに確認することができます。